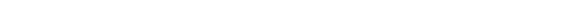

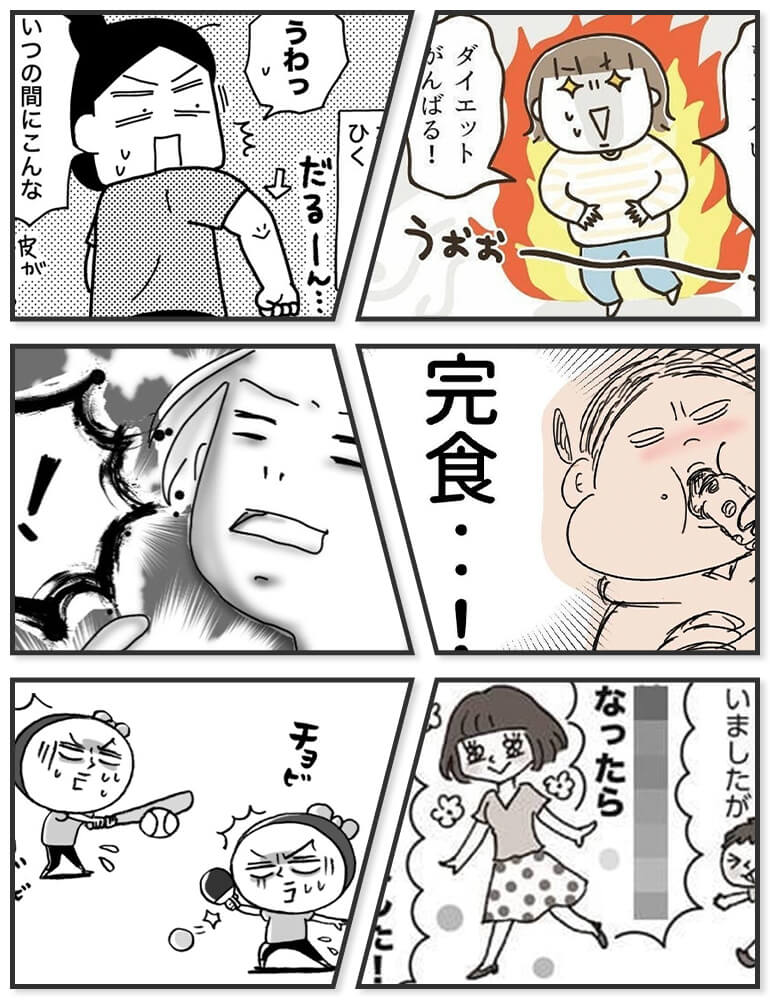

「口元に線が?」40代が気付いたほうれい線。お金をかけず対策してみた【体験談】

ふと鏡に映った顔を見たとき、これは何? 口の両端近くにうっすら線のようなものが……。「もしや、ほうれい線!?」と鏡を見てハッと驚いてしまいました。口元周 …

ウーマンカレンダー woman calendar

下肢静脈瘤は、ふくらはぎの血管が浮き出てコブのようにボコボコしたり、赤紫色の血管が透けて見えたりと、見た目の症状の印象が強い病気です。そのため、美容的な側面から捉えられがちですが、病気の本質は血液の逆流で、見た目以外にもさまざまな症状が現れます。下肢静脈瘤とはどのような病気なのか、1万人以上の治療実績を持つ大阪静脈瘤クリニック院長の佟暁寧先生にお聞きしました。

教えてくれたのは…

監修/佟 暁寧 先生

大阪静脈瘤クリニック院長。2010年9月清華大学第一附属病院心臓血管外科医員、2011年9月清華大学大学院心臓血管外科専攻博士課程、2018年4月大阪大学医学部附属病院心臓血管外科などを経て2019年4月伏見静脈瘤クリニック入職。2021年7月現クリニック入職。下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医。

★関連記事:血管がボコボコ悪目立ちする「下肢静脈瘤」は早期発見・治療がカギ! 診断方法、治療法は?【医師解説】

――下肢静脈瘤はどのような病気なのでしょうか?

佟先生 その名の通り、足の静脈の病気です。命に関わる病気ではありませんが自然に治ることはないので、治療をしないと時間とともに症状が進行します。自覚しやすい症状としては、ふくらはぎや太ももの血管がコブのように膨らんだり、足の細かい血管が増えたりすることが挙げられます。

――なぜ、そのような症状が起きるのでしょうか?

佟先生 まずは血液の流れを理解するとわかりやすいと思いますので、ご説明しましょう。

血管には動脈と静脈の2種類があり、動脈には心臓から送り出された酸素たっぷりの血液を体のすみずみまで流す働きがあります。一方、静脈は体内で使われた血液を心臓に戻す役割を担っています。

心臓は足よりも上にある臓器ですから、私たちが立ったり座ったりしている間、足の静脈の血液は重力に逆らって心臓に戻らなければなりません。ところが、足の静脈の血液の流れが重力に負け、逆流してしまうことがあります。その結果、足の静脈に血液がたまってしまいます。これが下肢静脈瘤です。

――なぜ、血液の逆流が起こるのでしょうか?

佟先生 足の静脈には、血液が逆流しないように、「ハ」の字の形に似た逆流防止弁がたくさん存在しています。この逆流防止弁の働きによって、血液は重力に負けることなく心臓に戻ることができます。ところが、なんらかの原因で逆流防止弁がうまく作用しなくなると血液が逆流し、下肢静脈瘤を引き起こしてしまうんです。

――下肢静脈瘤になると、どんな症状が現れるのでしょうか。

佟先生 症状として一番わかりやすいのは、足の血管がボコボコと浮き出て見える状態です。ただし、下肢静脈瘤の症状には目に見えないもののほうが多いんです。見た目には現われていない状態を「隠れ下肢静脈瘤」といいます。

――「隠れ下肢静脈瘤」というのは、あまり耳なじみのない言葉です。

佟先生 これまでは下肢静脈瘤イコール足の血管が浮き出て見た目が悪くなる病気、という認識でした。しかし、血管がボコボコと浮き出ている症状が出るのはステージ3程度まで進んだ状態です。目に見える症状が出るまでの間にも、下肢静脈瘤は少しずつ進行しているんです。

近年のデータによれば、下肢静脈瘤の患者さんのうち、血管がボコボコと浮き出るなど目に見える症状が出るのは約2割と報告されています。つまり、8割の方は隠れ下肢静脈瘤だということです。

――隠れ下肢静脈瘤には、どのような症状があるのでしょうか?

佟先生 私のこれまでの診療経験からいうと、一番はむくみ、二番目は足の疲れ、三番目は睡眠中のこむら返りです。中でもこむら返りは隠れ下肢静脈瘤のシグナルともいえる症状で、睡眠中に足がつって起きたり、朝方起きると足がつるような場合は99%、隠れ下肢静脈瘤だといえます。隠れ下肢静脈瘤が進行すると、血管が浮き出る、皮膚の色が茶色く変わる、足にかゆみが出るといった症状が生じてきます。

下肢静脈瘤のセルフチェック

――自分が下肢静脈瘤かどうかをセルフチェックできる方法を教えてください。

佟先生 私のクリニックで使っているチェック内容をご紹介します。下記のうち当てはまるものをチェックしてみてください。

□長時間の立ち仕事か、デスクワークをしている

□夕方になると足がむくんだり、痛くなったりする

□足の血管がボコボコ浮き出ている

□足にくもの巣のような細かい血管がある

□寝ているときによく足がつる

□くるぶし周辺に湿疹やかゆみ、ビリビリ感がある

□ふくらはぎに重だるさ、熱感、痛みなどがある

□足に黒っぽく(茶色っぽく)色がついている

□近親者に下肢静脈瘤になった人がいる

□出産経験がある

□足の傷の治りが遅い

□足の皮膚が硬くなってきた

□運動習慣がなく、体形も筋肉質ではない

□靴下の跡が残る

上記の項目にチェックの数が多いほど発症の可能性、もしくはすでに症状が出ている可能性があります。

あなたの体験談も教えて! 抽選でギフト券進呈

もともとは顔が小さく、人から小顔でいいねと言われていた私。ところが40代も後半に差しかかったある日、鏡を見てビックリ! 顎の下に肉が……それが二重顎に見えて少し目立っていました。シ...

続きを読む41歳から、肌荒れに悩むようになりました。さらには感染対策でマスクを着用する頻度が増え、「マスクを着用すると肌が荒れる。でも、マスクをはずすと肌荒れが目立ってしまう」と悩むように。...

続きを読む「化粧がのらない」ってどういう意味だろう?と若いときはずっと思っていました。30代までは、さほど丁寧なスキンケアをせずに過ごしていました。まさか40代に突入した自分にもカサカサ肌が...

続きを読むあるとき、左のふくらはぎの後ろに直径7mm程度の黒いほくろのようなものがあるのを発見しました。私の思い描くほくろよりサイズが大きくて、なんだか膨らみがあるように見えます。色も小豆色...

続きを読む唇が荒れるたびにリップクリームで対処してきたのに、唇の荒れが以前よりも深刻になってしまい、ていつものリップクリームでは追い付かなくなってきました。そんな悩みに手応えを感じたアイテム...

続きを読むふと鏡に映った顔を見たとき、これは何? 口の両端近くにうっすら線のようなものが……。「もしや、ほうれい線!?」と鏡を見てハッと驚いてしまいました。口元周 …

42歳になったある日のこと。突然、服が肌に擦れるとピリピリとした違和感を覚えました。気になって見てみると、肌にじんましんができていて……。 目次 1. …

唇が荒れるたびにリップクリームで対処してきたのに、唇の荒れが以前よりも深刻になってしまい、ていつものリップクリームでは追い付かなくなってきました。そんな …

若いころから色素沈着があったくるぶし付近。ずっと変わらないと思って放置していましたが、ある日ふと、「あれ? くるぶしって、こんなに主張してたっけ?」と気 …

鏡を見ると首の鎖骨あたりに、小さなポツポツがある私。以前はこんなものがなかったはずなのに、と少し悩んでいます。いつごろからあるかも思い出せないのですが、 …

40代後半のころ、鏡を見ると首にポツポツと直径0.5mmくらいのできものが。小粒であまり気にならないのでそのままにしていました。でも、同年代の友人とお茶 …

私は割と几帳面であるとか神経質であるなどと、人から評されるタイプの性格です。そのためお風呂に入る際も、洗い残しがないように丁寧に洗うようにしています。そ …

ある日今まで見たこともなかった、虫刺されよりも大きい腫れ物が腕に出現。その後、足やおなか、おしりにまで続々と……。診断の結果、じんましんの症状だと判明し …